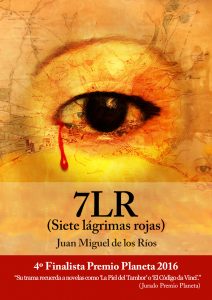

(Extracto del capítulo «Viernes Santo» de 7LR – Siete lágrimas rojas)

Málaga se va vistiendo de noche y sus calles comienzan a ser testigos de lo que va a ocurrir. Son las siete y media de la tarde, el cielo se despoja de las últimas luces del día y a la luna llena se la ve saltando entre los tejados. La gente comienza a contagiarse de un murmullo que navega entre las calles como un maremoto. Los primeros movimientos tienen lugar en la plaza de la Constitución y en los aledaños de calle Larios, calle Compañía, calle Granada y calle Especerías. Los fieles han permanecido sentados durante todo el día encadenados a un silencio de luto que sólo quebraba el tañido de los campanarios y el revoloteo de las palomas. Aquel silencio estalla en los tímpanos de solo escucharlo. Nadie se ha movido desde entonces, nadie ha acudido a los comedores improvisados donde las ollas humeantes rebosan caldo recién hecho sin que ningún fiel haga cola. Las autoridades, entre ellas la alcaldesa, había recibido la primera noticia unas horas antes, a eso de las cinco, cuando el movimiento pasivo ya era un hecho: están de duelo, le dijeron los asesores de la alcaldesa, que ahora se preguntaba cómo acabaría todo aquel numerito; si ese silencio no sería el preludio de una gran tormenta. Lo primero que hizo la regidora fue preguntar por ese tipo raro que está en la plaza de la Marina metido en los aparcamientos como una rata en su madriguera. Sigue ahí, le contestaron, y no tiene pinta de que vaya a moverse mucho, así que podemos estar tranquilos. La alcaldesa pensó que con aquella deducción de sus asesores podía tener una cosa clara: aquel individuo sí que se movería de los aparcamientos. El obispo la telefoneó poco después, sobre las seis de la tarde. Quería compartir con ella lo que estaban viviendo, si no le parecía maravilloso aquella manifestación absoluta de fe donde la gente ha renegado de todas las atenciones que dispensan las autoridades, de toda la comida y de un mínimo de comodidad con tal de comparecer ante nuestro Señor en su óbito. Ese silencio y está fe, querida alcaldesa, estarán resonando hasta en los mismísimos altares del cielo. La alcaldesa contó hasta tres para no imaginarse al obispo volando en aquellas alturas celestiales tras propinarle una patada en el culo. Sí, señor obispo, le diría la alcaldesa. Muy bonito todo, se me riza el vello contemplando todo eso; si no le importa sigo con la reunión que tengo por aquí, que qué le vamos a hacer, yo aquí y la ciudad viviendo esto. Lo que me estoy perdiendo. Después de colgar y recitar el credo del revés para entrar en calma, retomó la conversación con los asesores, a los que les pidió que por favor se dejaran de deducciones improvisadas, que no hacían otra cosa que meterle miedo en el cuerpo cada vez que se les ocurría deducir algo; que sólo le bastaba con saber lo qué podría pasar. Entonces uno de los concejales, quizá el más apóstata de todos ellos, soltó lo que nadie quería escuchar. Puede pasar de todo, alcaldesa; prepárese para cualquier cosa. A eso de las ocho y media el murmullo ya es un clamor que penetra como una cuña en el reposo de los miles de fieles que se postran a lo largo de la urbe. Todos seguían vestidos con sus túnicas rojas y lucían cara de cansancio y hambre; de mucha hambre. No resultan frases inteligibles, ni siquiera llegan al grado de una conversación, porque allí nadie se está contando nada, pero por algún fenómeno extraño, uno de los muchos que viene ocurriendo en la última semana, la gente sabe entenderse con solo mirarse, sin decirse nada. Saben que ahora toca levantarse e ir en aquella dirección donde van el resto de los fieles, aunque en realidad no van a ningún lado porque es imposible moverse un par de metros, pero el movimiento se contagia y adquiere las trazas de un balanceo. Al poco tiempo, el clamor da paso a un silencio que se suspende sobre la multitud como un tiempo de espera, un algo que va a ocurrir porque lo presentimos. Y ocurre. Al cabo de unos minutos el silencio se vuelve a romper, pero esta vez es un sonido diferente, un sonido que se escucha cerca y lejos a la vez, igual que si se tratase de un mismo sonido que se da en varios sitios al instante. Son ruidos de cristales rotos que no suenan a escaparates ni cristaleras. Suenan a pequeños estallidos sin mucho estrépito. Poco a poco, según se va acercando ese extraño ruido, se percibe cómo la oscuridad comienza a colarse entre las calles aledañas como un manto que lo enlutase todo y dejara la ciudad a oscuras. La gente está rompiendo todas las farolas para tener la ciudad sin luces. Ese ruido, el de las bobillas estallando a golpes, es lo que les está llegando como preludio de una marea de tinieblas que lo inundará todo. Los fieles trepan por las paredes o se encaraman a lo alto de las farolas, jugándose el tipo, para darle un zapatazo a las bombillas y conquistar un trozo más de aquella noche única. El silencio se va mezclando con la oscuridad y ahora nadie habla ni ve; sólo la luna, que ya empieza a picotear más allá de la torre de la catedral, aporta algo de luz. Pero de pronto la luz llegó, y lo hizo en forma de cientos de miles de velas que comienzan a circular por los corredores de calle Larios y se va distribuyendo como una marea de lava incandescente. Las velas están ahí, nadie sabe cómo han llegado o quién las ha preparado, pero eso da igual, porque ahora la ciudad es un río de luminarias y de sombras que titilan en los rostros de cada uno de los fieles, haciendo a todos iguales, con los ojos contenidos en su expresión y la mirada paralizada en un tiempo que se hace eterno. Y sigue todo en silencio, hasta que de nuevo vuelve a romperse cuando cientos de plañideras comienzan a ejecutar su rito de amargura y contagian a casi todos. La gente llora y a la alcaldesa se le pone la carne de gallina imaginándose un suicidio colectivo. Decidme que eso no va a pasar, le soltó a los asesores, que prefirieron mirar para otro lado. No era el mejor momento para decir tonterías. El movimiento de los fieles es un vaivén de cabezas que se desplazan de derecha a izquierda sin conquistar mucha distancia, pero que se reproduce por todos lados como un campo de espigas arrullado por el viento. De pronto, en mitad de la multitud, se comienza a formar un pasillo que va desde la plaza de la Marina, recorre toda calle Larios, cruza la plaza de la Constitución, y entra en calle Granada para girar camino de la iglesia de los Mártires. Es un pasillo de una anchura aproximada de unos dos metros, suficiente para que pueda pasar un séquito formado por tres personas: Nicodemo y sus acólitos Dimas y Gestas, que lo secundaban portando sendas velas y levantando las manos en alto mientras la gente, al paso de los tres, hacen lo mismo, alzándose como una ola de velas que navega al ritmo que marcan los tres. Han salido del aparcamiento, soltó uno de los asesores de la alcaldesa en cuanto fue informado por un agente exterior. La alcaldesa se sienta, pide un vaso de agua y se encomienda al destino para que aquel hombre no se le vaya la cabeza, para que no le dé por arrancar corazones en mitad de la plaza de la Merced como ofrenda al sol. Nicodemo y sus acólitos andan con cierta dilación hasta llegar a la misma iglesia de los Mártires. Su gran portón de la entrada se encuentra abierto de par en par por orden expresa del obispo. Nicodemo hace un giro rápido de su cabeza y dirige la mirada a sus acólitos, luego les dice algo que sólo ellos pueden oír. Los dos acólitos se escoran a un lado y se pierden entre la multitud, dejando solo a Nicodemo, quien ahora se encara hacia la puerta, y sin cruzar el dintel ni poner un pie dentro, hace un gesto palpable hacia el interior del templo que permanece en total oscuridad, como el resto de la urbe, iluminado solamente por los cientos de miles de velas que allí prenden junto a una luna que despunta por encima de los edificios. La imagen del sepulcro emerge desde las mismas tinieblas del templo y llega hasta la posición de Nicodemo. Éste recoge una sábana, la despliega y la coloca encima de la imagen a modo de sudario. Luego recoge la imagen entre sus brazos como si se tratase de una recreación de la Piedad. Finalmente camina varios pasos entre la multitud, que no ha roto aún el pasillo. Nicodemo se postra ahora delante de todos y deja el Cristo del Sepulcro sobre sus rodillas con mucho cuidado y ternura. Su expresión se enrabieta y comienza a farfullar frases ininteligibles que al principio no se entienden y suenan como un gimoteo, pero que poco a poco toman forma de reproches y dirá cosas como quien no se sienta culpable de la muerte de este inocente no merece cruzar las calles de esta ciudad santa ni mirar el rostro de sus hermanos en la fe.