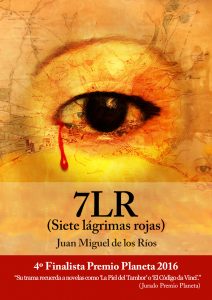

(Extracto del capítulo «Jueves Santo» de 7LR – Siete lágrimas rojas)

(Extracto del capítulo «Jueves Santo» de 7LR – Siete lágrimas rojas)

Micaela se acercó hasta la ventana donde Inés seguía ligada al infinito. Se dejó llevar como si el suelo hubiera adquirido un desnivel repentino y la hubiese empujado hasta ella. No fue consciente de en qué manera se decidió a acercarse hasta Inés para ponerse en cuclillas, cogerle la mano y mirarla a los ojos, esperando una reacción que no llegó. Sentía que aquella mano se le disolvía entre los dedos, fría y huesuda. E inerte. Micaela aguantó un buen rato, sin proferir sonido alguno. Acompañaba aquella mirada turbia de Inés en un escenario que se abría al resto de la habitación. Verónica le insistió que aquello era lo normal, que no esperase gran cosa. Micaela siguió con ella, esta vez pronunciando con suavidad el nombre de Ernesto, mullendo aquel nombre entre sus labios como un bisbiseo accidental, hasta que Inés entreabrió los labios y pronunció una frase quebrada que sonó a revelación celestial.

– Las golondrinas.

Verónica acudió a su tía y le agarró la otra mano. La animó a seguir hablando, a seguir balanceándose por el lado luminoso de la vida.

– Ernesto y yo siempre envidiábamos a las golondrinas – Inés prosiguió con voz queda –. Míralas, van y vienen cuando quieren. Son unos cuerpos diminutos, frágiles, casi insignificantes, pero contienen la fuerza más potente de la creación. La Libertad. Ningún hombre será tan libre como para igualarse a una golondrina. Nadie poseerá jamás esa libertad.

Inés cayó otra vez en un silencio profundo. No dejaba de mirar al infinito, aunque ya todos, en aquella habitación, sabían que no miraba al infinito, sino que observaba el vuelo de las golondrinas sobre los nidos que colgaban bajo las repisas de los edificios colindantes. Inés contemplaba aquella escena abrigada en su mundo de sombras, día tras día. Y así sería hasta que le llegase la última de sus primaveras. Verónica acarició el pelo de su tía e invitó a Micaela, a través de un esbozo de sonrisa amable, a que terminase aquel intento de conversación, que su tía ya no daba para mucho más, que la edad y otras cosas la han dejado sentada ahí, y esto ya no tiene remedio.

– ¿Cómo dieron con mi tía? – preguntó Verónica mientras se alejaba de Inés.

– Pues a través de unas cartas que Ernesto nos dejó, por así decirlo, en su biblioteca personal – Elías le contestó con bastante desánimo en su forma de hablar –. Una carta nos llevó a una pista que luego nos ha conducido hasta su tía.

– Bueno, en realidad no han sido las cartas – interrumpió Micaela –. Jamás nos planteamos la posibilidad de que su tía, la Inés Albilla de las cartas, estuviese viva, pero un percance que no viene a cuento nos hizo perder esas cartas, y con ello la ligadura con el resto de pistas.

– Así que andamos a ciegas – ahora era el comisario quien se confesaba, como si no quisiera perder comba en la conversación –. Y ahí es donde decidimos buscar a su tía, por si había manera de que nos dijese algo. Pero ya vemos que su tía ya no está en este mundo.

– ¿Han dicho cartas? – preguntó Verónica.

– Bueno, sí, cartas o un diario. Eso es lo que teníamos…

– ¡Por qué no me lo habéis dicho antes! – exclamó Verónica – Mi tía tiene un cajón lleno de cartas de aquellos años. Jamás las he leído, pero sé que muchas de ellas son de Ernesto Miranda. ¿Les interesa que vayamos a verlas?